- ホーム

- 健康保険について知る

- 家族が増えたとき・減ったとき

家族が増えたとき・減ったとき

健康保険組合の被保険者の家族は、条件を満たしていれば「被扶養者」として健康保険組合からの給付を受けることができます。

被扶養者となる人

被保険者に配偶者や子などの扶養家族がいる場合、健康保険の被扶養者と認められれば、保険給付を受けることができます。健康保険の被扶養者となる人は、被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。

※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。

被扶養者となる条件

| 国内居住の要件 |

被扶養者になれるのは原則として国内に居住しており、国内に住民票がある人になります。

|

|---|---|

| 親族の範囲 |

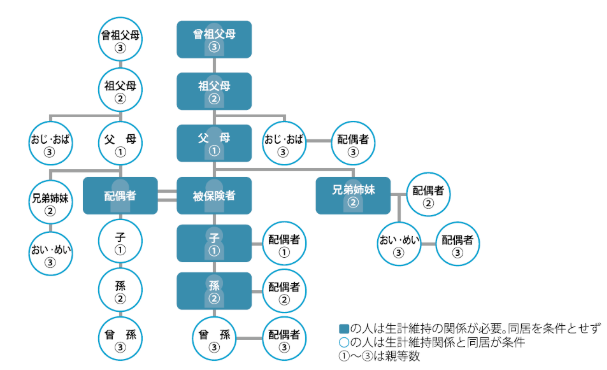

被扶養者になれるのは被保険者から見て三親等内の親族に含まれている人に限られます。

三親等内の親族図  |

| 収入の条件 |

被扶養者になれるのは主として被保険者の収入で生計を維持しており、おおまかに扶養家族の生活費の半分以上を被保険者の収入によって賄っている状態をいいます。この認定は、次のような生活維持認定基準により行われます。

|

氏名が変わったら変更の手続きを

結婚などで氏名が変わったときは、「氏名変更届」に必要書類を添えて当健康保険組合に提出してください。

被扶養者でなくなるとき

下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに当健康保険組合への手続きが必要です。当健康保険組合では、被扶養者の適正な認定、被扶養者数を正しく把握することを目的として、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。

- 被扶養者資格から外れるとき

-

- 就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき

- 収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき

- 被保険者と離婚し、生計維持関係がなくなったとき

- 被保険者が死亡したとき

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(「年収の壁」対応)

健康保険の被扶養者には年収の要件が定められています。この要件が「年収の壁」になり、人手不足で仕事があるのに、被扶養者の資格を維持するための目的で働くことができない場合があることが指摘されています。

その「年収の壁」対策として、パート・アルバイト等で働く被扶養者が、被扶養者の収入要件を超える一時的な収入増があった場合でも、継続して被扶養者になることができる仕組みが導入されました。

該当する場合には被扶養者資格の確認の際に、被扶養者の勤務先の事業主に「人手不足で労働時間を延長して一時的に収入が増えた」という証明書の作成および次の①・②を添付し、提出していただくことにより、被扶養者の資格を失うことなく、引き続き被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。

① 年収が130万円(150万円・180万円)を超える前の課税証明書(源泉徴収票)、または雇用契約書

<本来、年間収入が130万円未満(150万円・180万円)であることの証明として>

② 直近12ヵ月分 給与明細書

<年間収入が130万円(150万円・180万円)を超えたことの証明として>

より詳しい制度の概要などについては厚生労働省のWEBサイトでご確認ください。

- <注意事項>

-

- 勤務先の健康保険に被保険者として加入する場合には、収入や勤務時間等に関係なく被扶養者にはなれません。

- この制度の対象は「人手不足で働く日数が多くなった」「残業時間が増えた」などのケースが該当します。基本給が上がった場合や手当が新設されたなど、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時期的な収入増加とは認められないため対象外です。

- フリーランスや自営業の人など、特定の勤務先に雇用されていない場合は対象外です。

- あくまで一時的な収入増に対応するためのものですので、この制度の対象になるのは原則として連続2年間までです。

被扶養者の認定の手続き

被扶養者の認定には、次のような手続きが必要となります。

- 被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被保険者資格取得届」に「被扶養者(異動)届」を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に当健康保険組合に提出してください。

- 被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して当健康保険組合に提出してください。

特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出もれがないようご注意ください。

※被扶養者(異動)届以外の書類が必要な場合もあります。

※被保険者資格取得時と新生児誕生および認定日の根拠がある場合以外は原則として届出のあった日(受付日)が認定日となります。

※任意継続被保険者の方が手続きされる場合は、直接健康保険組合に提出してください。

ご不明な点があれば、当健康保険組合へお問い合わせください。

TEL:06-6943-5436